Sócrates cuenta un mito

El dios Thot se presentó ante Thamus, rey de todo Egipto, para mostrarle las artes que debían ser entregadas a su pueblo. Thamus lo interrogó sobre la utilidad de cada una, y las aprobó o desaprobó según le pareciese bien o mal.

Cuando llegaron a la escritura, Thot proclamó: “Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues he inventado un fármaco1 para la memoria y la sabiduría”.

Pero el rey replicó: “Oh, ingenioso Thot, padre de las letras. Por afecto, les atribuyes poderes contrarios a los que poseen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria. Fiándose de lo escrito, recordarán desde fuera, a través de caracteres ajenos, y no desde dentro por sí mismos. No es, pues, una medicina de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Leerán todo sin aprender nada y se creerán sabios, pero serán totalmente ignorantes. Peor aún, intratables, pues se habrán convertido en sabios de opinión, no en sabios de la verdad”.2

Los osos de peluche y el instinto maternal

Toda tecnología tiene doble filo. El mismo cuchillo que rebana la zanahoria puede cercenar la arteria carótida.

Los argumentos suelen seguir dos caminos: miedo al daño físico o al menoscabo mental. Uno es la bomba, el otro el bastón que debilita. Uno es el Terminator que viene a destruirnos, el otro atrofia una facultad humana que creemos esencial.

El arquetipo de este segundo temor nos llega de la antigua Grecia, a través de una ironía de la filosofía. Platón, uno de los escritores más influyentes de la historia, pone la crítica a la escritura en boca de su maestro, Sócrates, quien no dejó obra escrita.

El rechazo hacia la escritura parece ser una idea propia de Platón. El hecho de usar el mito, uno de sus recursos predilectos, es una pista.3 La paradoja es deliciosa, pero el temor que articula es potente: la escritura nos hará mentalmente perezosos, nos hará olvidar. Si no cargáramos a cuestas 2400 años de evidencia en contra, su lógica sonaría impecable.

Demos un paseo mínimo por la historia documentada del pánico tecnológico:

- Los osos de peluche o de felpa destruyen el instinto maternal de las niñas. (1907)

- El cine arruina la vista, corrompe la moral y debilita la mente. (1912, 1928)

- Los ciegos se quedaron sin su principal ocupación: afinar pianos. ¿Por qué? La máquina de ruido, la radio, les ha robado sus trabajos. (1930)

En retrospectiva, oponerse a una nueva tecnología casi siempre fue en vano. En ocasiones, ridículo.

Hay un patrón de comportamiento humano oculto tras la tecnofobia: ~ismos. El deseo de fracturar la población en al menos dos grupos. Racismo (el jazz es primitivo y salvaje), clasismo (el conocimiento de la verdad es para filósofos memoriosos), sexismo (las mujeres en bicicleta, ¡Dios mío!), autoritarismo (regulación extrema del internet para ponerlo en manos de unos cuantos)…

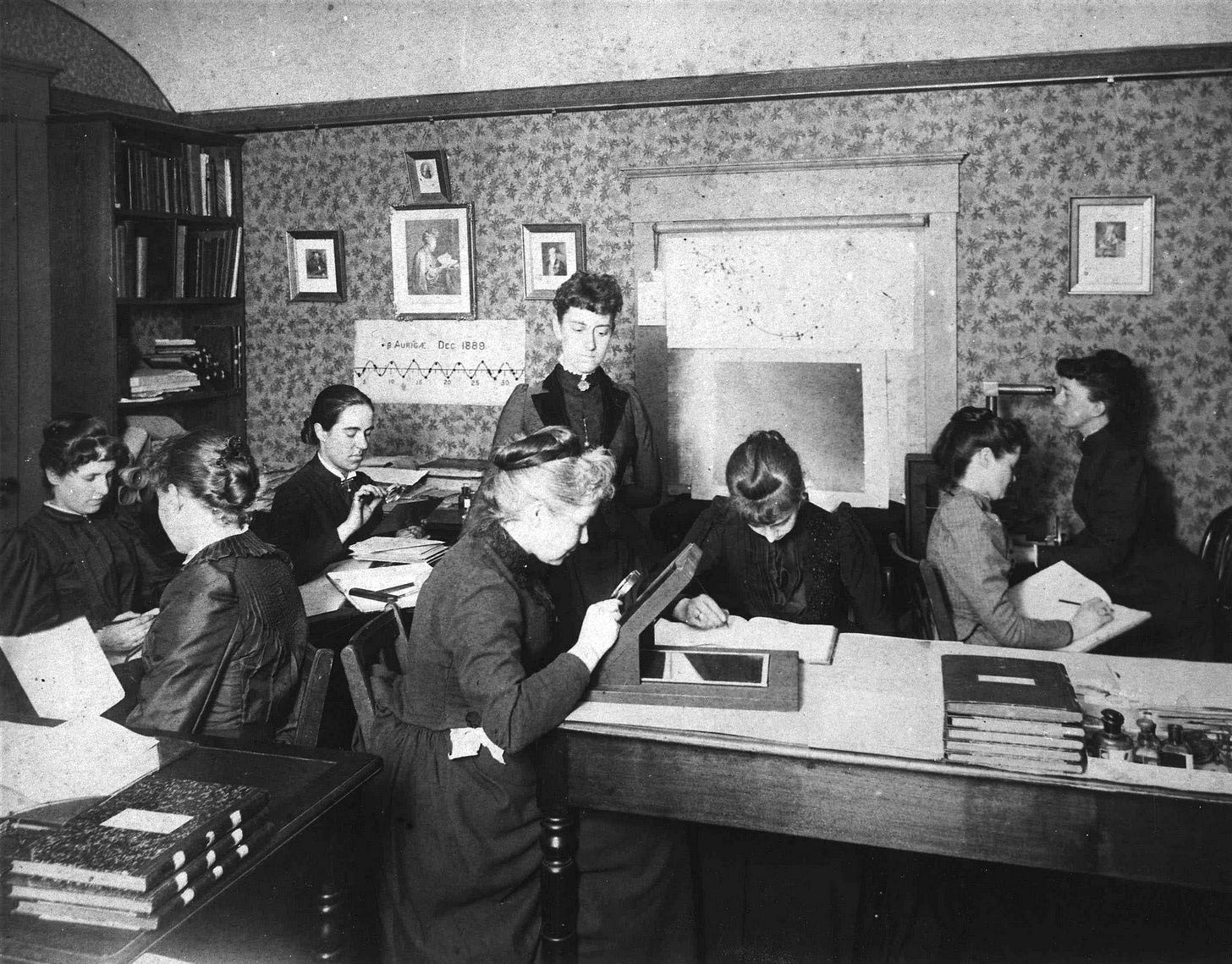

Las computadoras humanas

Mucho antes de que invadieran nuestros hogares, el término "computadora" se refería a una profesión,4 ejercida de forma predominante por mujeres durante el siglo XX. Ellas fueron las máquinas invisibles que, con papel y lápiz, calcularon las tablas de balística para el ejército y las trayectorias de cohetes para la NASA. Aunque fundamental, su labor era repetitiva, mal pagada y considerada una tarea administrativa.

Cuando las calculadoras electrónicas y los primeros ordenadores se popularizaron, la queja resonó con la voz del rey Thamus: ¡Será el fin de nuestras habilidades matemáticas!

Se temía que la dependencia de la máquina atrofiaría la mente humana. Pero esta protesta, como tantas otras, ignora una pregunta esencial: ¿realmente queríamos perpetuar un sistema donde el intelecto humano se dedicaba a una labor tan ardua, repetitiva y subestimada? Lo que parecía amenazar una habilidad, en realidad fue liberación.

Los problemas de la Olimpiada Internacional de Matemática, competencia anual para preuniversitarios, son cada vez más difíciles. En 1959, participaron competidores de 7 países. En 2024, de más de 100 países.

El riesgo real y el imaginario

Algunas tecnologías traen consigo peligro. La electricidad, de la que todo depende, nos puede matar en dos instantes. A diario y en todo el mundo, mueren personas electrocutadas. ¿Y el automóvil? Máquina asesina que usamos sin vacilar.

La diferencia es que, ante un riesgo real y cuantificable, optamos por reducir el riesgo sobre la prohibición. Los cinturones de seguridad, cables con aislamiento, protocolos de seguridad... Aprendemos a domar la bestia.

Los debates más públicos surgen cuando el riesgo es sistémico, como con la energía nuclear, la clonación o la edición genética con CRISPR. La supresión de la energía nuclear en los años 70 y 80 tuvo un costo ambiental masivo. La crisis climática se aceleró con los combustibles fósiles que las plantas nucleares hubieran podido reemplazar. El miedo a un apocalipsis nuclear nos legó un desastre climático en cámara lenta.

Nuevos fármacos

¿A qué mundo nos habría conducido ignorar la escritura y los libros en la enseñanza y el aprendizaje? ¿Cuál es el futuro ideal de los enemigos de la tecnología? ¿Utopía pastoral o estancamiento en el hoy y ahora porque “prefiero las cosas como están”?

La confrontación, todavía algo alejada del ojo público, se libra hoy entre los AI-doomers y los aceleracionistas. Aquellos que predicen el apocalipsis a manos de una superinteligencia contra quienes exigen correr a toda máquina. La verdad, como siempre, es más compleja y se esconde entre dos extremos. El futuro no es destino a elegir en un catálogo.

Nick Bostrom, filósofo que sonó la alarma sobre los peligros de la IA con su libro Superinteligencia (2014), ha cambiado de opinión. Ahora afirma que necesitamos de la IA para siquiera tener posibilidad de resolver las otras montañas tecnológicas de este siglo: el cambio climático, la biología sintética y la nanotecnología. En sus palabras: “Sería trágico si acabáramos en un futuro donde la IA nunca se desarrolle, y cuanto más se posponga, mayor es ese riesgo.”5

Estamos en ese momento en que los hermanos Wright ya han despegado, pero todavía no existen los aviones supersónicos. Es el momento de diseñar las reglas, de regular la industria sin asfixiarla. Pero la tecnología avanza más rápido que nunca. Prometemos mantenerlos informados.

El diálogo ideal

Guardamos para el final el argumento más sutil del Sócrates de Platón contra la escritura. Un texto, se quejaba, es mudo. Repite lo mismo sin importar quién lo lea. No puede adaptarse a su audiencia, ni responder preguntas, ni defenderse en una conversación como sucede entre dos personas.

Hoy existe una tecnología que responde a esa crítica.

Los modelos de lenguaje conversan, se adaptan al usuario y su contexto: el diálogo platónico ideal.

Con el otro filo pueden hacernos dependientes, convertirse en dictadores de moralidad y atenuar nuestra capacidad para resolver problemas.

El fármaco de Thot ha vuelto, más potente que nunca.

Y otra vez, como siempre, su dosis depende de nosotros.

Seguimos en busca de tus ideas. ¿Te provoca ansiedad la tecnología? ¿Disfrutas el estilo Mad Max? ¿Aldea Ewok? Deja tu comentario aquí, te contestaremos.

Del griego phármakon, “fármaco” se refería tanto a los medicamentos como a las drogas. Como toda tecnología importante, era la toxina y el remedio, el veneno y el antídoto.

Esta sección es una paráfrasis del mito contado por Sócrates y escrito por Platón en “Fedro”. Diálogos III: Fedón, Banquete, Fedro, Biblioteca Clásica Gredos, vol. 21, trad. Emilio Lledó Íñigo, José Luis Navarro (ed.), 2016.

Agradecemos a

su aclaración (parte de la cual citamos en itálicas). “Fedro” pertenece al periodo maduro de la obra de Platón. Sócrates murió alrededor de 30 años antes de que fuera compuesto. El rechazo a la escritura como método de aprendizaje es, muy probablemente, decisión consciente de Platón.Las computadoras (ocupación)

Me habéis desbloqueado un recuerdo de cuando estaba en el insti y mi profe de filosofía nos contó que Sócrates no quería escribir su propia obra. Toda la clase nos quedamos extrañados, en parte porque éramos de Humanidades y para nosotros la literatura era lo más guay del mundo.

Dicho esto, me ha encantado vuestro texto porque lanza un debate muy interesante sobre las nuevas tecnologías. Después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusión de que, honestamente, aún no estamos preparados para llegar a una conclusión objetiva sobre los pros y los contras de las inteligencias artificiales. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que todavía vivimos en el hype de las IA y hay una burbuja que puede explotar en cualquier momento. Si explota, conoceremos las verdaderas limitaciones de las IA. Si no lo hace, ¿tal vez estemos a un paso de la singularidad?

De lo que sí estoy segura es de que Sócrates sería el mayor hater de la IA si viviese en nuestra época actual.

Hay más cosas interesantes del texto que quiero comentar, pero no quiero ser pesada y escribir textos súper largos (ya este comentario se está quedando un poco extenso). Pero me pareció muy interesante la lista de ejemplos que reflejaban el miedo tecnológico de otras épocas (lo del cine es muy curioso) y no puedo negar que algunas veces yo sueno así cuando me quejo de la IA jajajaja, pero creo que es porque no entiendo bien el funcionamiento de los LLM y, ante lo desconocido, el miedo surge instintivamente. Me encantaría ver cómo los futuros libros de historia tratan esta fase de progreso tecnológico.

Mando un abrazo enorme a mi pareja de científicos favoritos y otro para Jake ❤️Y si la araña sigue por casa, también le mando otro abrazo jajaja.

Me ha parecido interesante el artículo y da qué pensar.

Sin embargo, no recuerdo haber leído que Sócrates rechazara la escritura. Lo más probable es que Sócrates no dejara nada escrito porque veía la filosofía como algo puramente práctico que solo puede darse en el diálogo con el otro, pues es ahí, en ese momento de cara a cara con el otro, donde se puede traer a la luz al hombre, haciéndolo conciente de su propia ignorancia, como primer paso para el conocimiento.

El rechazo hacia la escritura parece ser una idea más propia de Platón que de Sócrates, no solo porque Platón utiliza justo en el diálogo Fedro el ejemplo de un mito, recurso que le gustaba mucho a Platón, sino también porque coincide con lo que el mismo filósofo sostiene en su famosa Carta VII. Por ello, esta idea del rechazo a la escritura se suele atribuir a Platón, a pesar de todo lo que nos ha legado por escrito.